~筒井家編~

「戦国史」というパソコンゲームがあります。

日本の戦国大名の1人になって、合戦や城攻め、外交を繰り返して日本を統一するというものです。

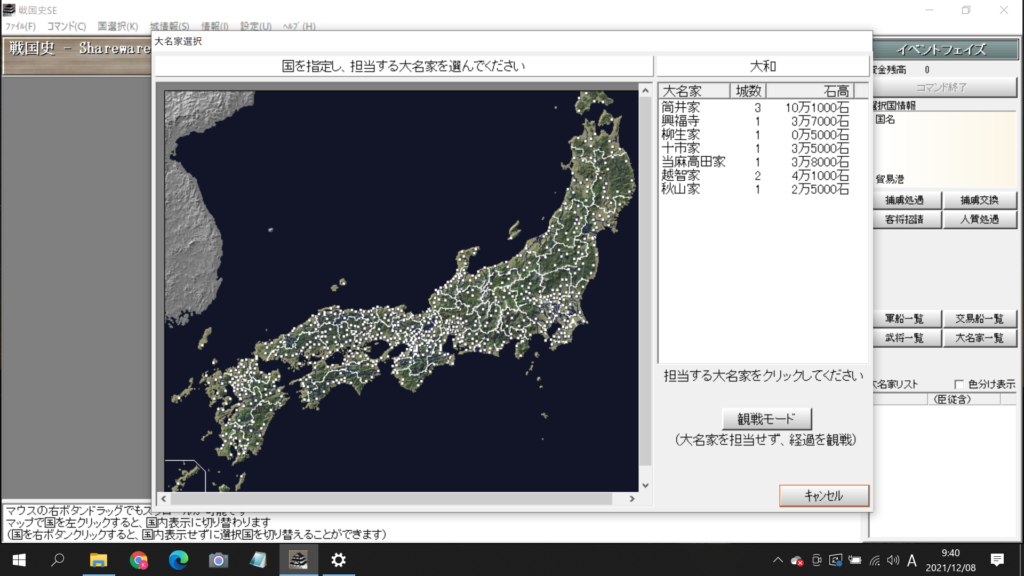

大名家は435家あり、アイヌ民族や琉球王国の尚家を選ぶこともできます。

本願寺や興福寺などの寺社勢力も選択可能です。

城は全国に684あり、武将は累計3624人となっています。中には家が断絶していて登場できない武将や、特殊な条件下でないと現れない人物もいます。

僕はこのゲームを高校生の時に見つけ、これまでいくつかの家で天下統一に挑戦し、

島津家・龍造寺家・長曾我部家・雑賀衆・甲斐武田家・徳川家・織田家・伊達家などでクリアしました。

今度は一風変わって、筒井家に挑戦してみようと思います。

この家は大和国(今の奈良県)の豪族で、初期石高は10万石。城は3つ、武将は当主を合わせて5人いました。

筒井順慶について

歴史が好きな方は、「筒井順慶」という名前を聞いたことがあるかもしれません。

松永久秀と大和国を巡って激しい争いを繰り広げた武将で、その後織田信長に臣従しました。

ちなみに松永久秀とは、織田信長を何度も裏切ったものの許された猛将で、最後の裏切りでは許されず有名な茶器「平蜘蛛」と一緒に爆死したと伝えられています(爆死は嘘という説が濃厚ですが)。

筒井順慶は本能寺の変後に明智光秀から味方するように頼まれますが、積極的な加勢はせず、山崎の合戦後、羽柴(のちの豊臣)秀吉に臣従しました。

しかしその後、小牧・長久手の戦いあたりで病死。36歳だったそうです。

戦いの前から胃痛を訴え臥せっていたそうですが、秀吉に出陣を促されやむなく戦いに出たようです。

しっかり養生すれば治ったかもしれないのに・・・と思うとなんだかかわいそうですね。。

今回は、そういう悲劇が起こらないように、筒井順慶を天下の主にしてあげたいと思います(^^)/

そして逆に、秀吉を家臣にして思う存分働かせましょう!(笑)

1550年4月

それではさっそく、戦国の世に行ってみましょう!

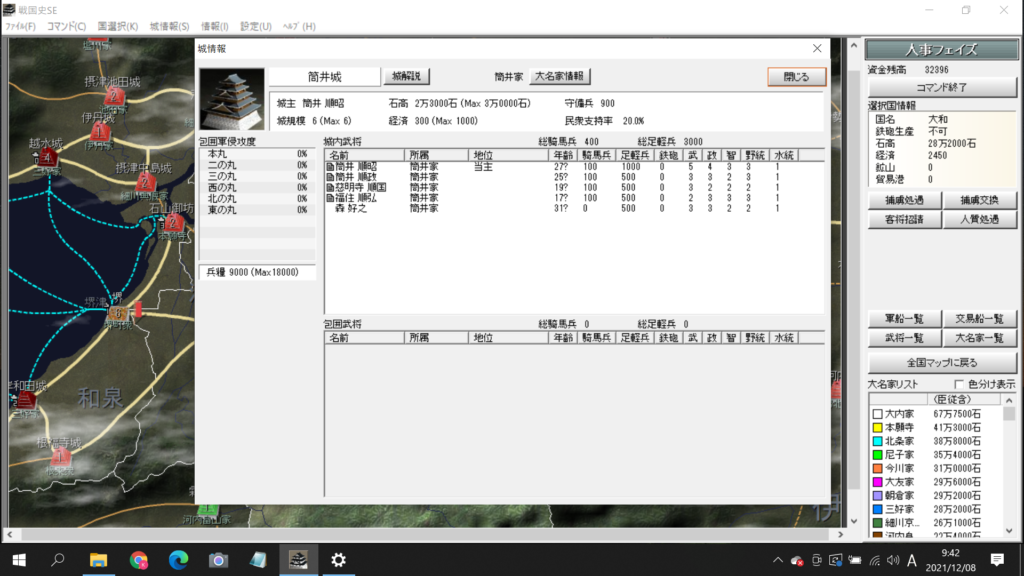

1550年4月。先ほど紹介した筒井順慶は、まだ登場していません。

現在の当主は筒井順昭。順慶のお父さんです。史実では28歳で病死してしまうことになっていますが(この家、病死が多いですね)、

今回はこの順昭に、健康に気をつけた生活を送ってもらい、史実よりも長生きさせることにしましょう(笑)

そして、子の順慶が苦しい思いをしないですむように、今のうちに筒井家を強化して力を蓄えておきましょう!

1550年4月現在の大和国の情勢はこんな感じ。城のマークの上には城の名前が、下にはその城がどの家のものなのかが書かれています。

青色の城が自分の領地、赤色は敵地です。緑色は、不戦同盟(お互いに攻撃しないという約束)を結んだ家の城。

黄色は自分たちに従属している勢力の城で、味方ですがこの黄色の城には自軍を入れることができません。(従属勢力は、一応独立を保っている)

濃い青色は臣従勢力の城で、臣従している城には自軍を入城させられます。さらんい、臣従している家の武将は自由に動かせます。

宿敵・三好家

大和国の北の方を見ると、「三好家」という勢力の城が、濃い茶色で塗られているのがわかるかと思います。

これは「宿敵」の証で、赤色の城(敵対)とは不戦同盟を結ぶことができますが、宿敵とはいかなる外交も行えません。

まさに、「食うか食われるか」。宿敵を後々まで残しておくと邪魔になるので、早めに滅ぼす必要があります。

たまにゲーム内のイベントで宿敵関係が解除されることもありますが、三好家と筒井家の場合は解除されたためしがありません。

三好家に臣従している家に、「松永家」というのがあります。当主は、松永久秀。・・・これぞまさに宿敵。筒井家の現当主の子・順慶から筒井城を奪うなど、さんざんに苦しめた武将です。

なおゲームの仕様上、各大名家の関係が一部史実と異なる形(とくに従属や臣従)になっていることもありますが、あしからず。

史実では三好家と筒井家が宿敵だったわけではなく、三好家の配下の松永久秀VS筒井順慶&三好三人衆という形で対立していたのですが、

関係が複雑なので、このゲームではあくまで三好家と筒井家の対立とされています。

ここでは「戦国史」というゲームの中で新たに歴史を築いていくことになるので、

時々史実と照らし合わせつつも、基本的にはゲーム内の関係をもとに考えていこうと思います。

ゲームの仕組み

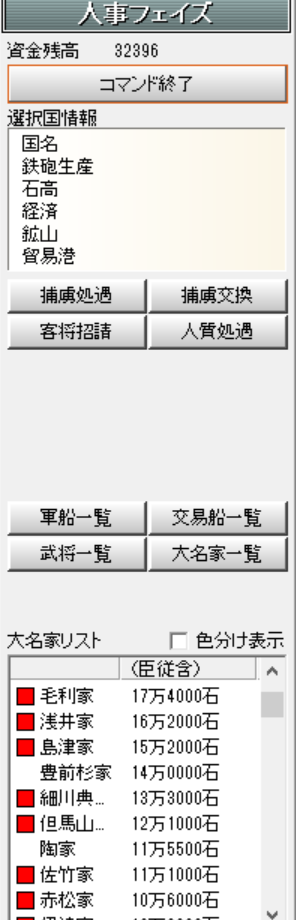

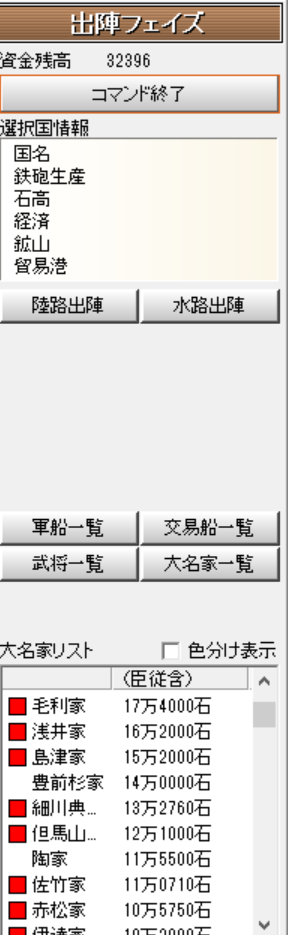

ゲームはターン制で、人事フェイズ→軍備フェイズ→外交フェイズ→内政フェイズ→戦略フェイズ→出陣フェイズという風に進みます。

次のフェイズに進むときは自分で「フェイズ終了」ボタンを押せばいいので、時間を気にせずにじっくり考えることができます。

各フェイズのデザインはこんな感じ。↓

「客将招聘」「徴兵」「楽市楽座」などと書かれたボタンを押して、徴兵人数などの具体的な指示を出すことでコマンドを実行できます。

それでは、ここからは筒井家の当主・筒井順昭殿に進めてもらいましょう!

魅力的な国、大和

わしは筒井順昭と申す。大和国で筒井城・郡山城・信貴山城の三城を有する、10万石の大名である。

さて、わしは天下に望みを持つ男だ。それにはまず、足元から固めていかねばなるまい。

当面は大和国の平定を目指す。みなの者、わしについてきてほしい。

大和国全体の現在の石高は28万2000石、経済は2450となっておる。

が、手の者の調べによると、最大で石高は44万7000石、経済は7850まで発展する余地があるそうだ。

そういうわけで、ひとまず大和国を平定したのちは、内政に力を入れていけば、かなりの戦力強化につながるだろう。

他国の武将よりは、少ない合戦で大国にのし上がることもできるかもしれぬ。

合戦が増えると、どうしても田畑が荒れたり経済が停滞したりして国力の低下を招きやすい。

その点、自国の生産で十分な戦力を養いうる大和国は、なんとも魅力的である。

大和高田城へ侵攻

とはいえ、のちのちの合戦を少なくするためには今のうちに少し戦っておかねばならない。

大計をなすには、少しの犠牲はつきものなのだ。

ということで、隣の大和高田城へ侵攻する。

敵城の兵力は、城守備兵が750・騎馬兵が200・足軽が1000となっている。

敵には後方からの支援はない。民衆の支持も少ないようだ。(調べてみるとわしの領地の民衆の支持も少なかった・・・)

敵将の高田為国は、多少武術の心得があるようだが、わしも負けてはいない。

兵の指揮能力は、どちらも同じくらいというところか。

わしが領地の兵をすべて集めれば騎馬兵400・足軽3000になる。総兵力という点では、此方が圧倒的に有利だ。

弟の筒井順政に、わしの配下の武将3人と兵2200を与えて攻め込ませることにした。

野戦は圧勝。敵が城に籠ったのでひとまず兵糧攻め。

しかし、落城まで兵糧攻めを続ける気はない。そんなことをしていたら他国の勢力の介入を許してしまう。

翌月にもう一度野戦をやって、強襲で城が落とせるようならそうする。もしまだ敵兵が多いようなら、その翌月にも敵を野戦に誘い込んで兵力を減らそう。

なるべく自軍の損害が少なくなるように努める。これが、将たるものの最低限の心得だ。

さらに敵を今後味方につける予定があるときは、敵軍の損害もできるだけ少なくなるように工夫する。

あと一押し

二度の野戦で、敵の当麻高田家は疲弊した。総兵力は1950から890へと減少。

敵城に偵察兵を送り込んだところ、士気も相当下がっているようだ。

ここまでくれば、もう一押し。わしは自ら軍勢を率いて出陣した。

そして、高田為国との一騎打ちに勝利し、敵兵の大半が逃げ出し、今や570人にまで減った。

来月は、後方支援担当(合戦中、兵力の徴集や内政を任せる)の武将を除いた全軍を率いて攻め込もう。

大和高田城、陥落

その後、6ヶ月の城攻めを経て、大和高田城は陥落した。

敵の残り兵力はかなり少なかったものの、やはり城攻めには多くの時間と労力を要する。古来、城攻めには敵の十倍の兵力が必要だと言われている。

だから、城攻めは極力避けた方が良い。今回のような、筒井家の地盤固めのために必要な場合を除いては。

この城は次の敵、越智家と隣接しているので、城市の防衛と再建のために兵力の大部分をここに駐留させることにした。

しかし、越智家からは大和高田城の陥落直前に不戦同盟を持ちかけられ、一時的ではあるが同盟を結んだので、向こうからすぐに攻め込まれる心配はない。

開拓と収入

ところで、9月がやってきた。

3月~8月は農繁期なので田畑の新規開拓ができないが、9月~2月は可能だ。

新規開拓によって、総石高や来年度以降の収入を増やせる。

ちなみに、主な収入には貨幣収入と穀物収入があり、

貨幣収入は毎月領地の経済値に応じた額が入り、穀物収入は年に1回、8月の終わりにまとめて入ってくる。

ほかに交易収入や鉱山収入なども存在するが、わしの領地にはまだ港も鉱山もないので、

それらはわしが大和国を平定して、他国に進出したあとのお楽しみだ。

(つづく)

返信がありません